|

Научные достижения 2002 Научные достижения 2002

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основное аккредитованное направление фундаментальных

исследований Института <Биофизика и биотехнология живых систем,

включая замкнутые искусственные и природные экологические системы,

моделирование и прогноз их состояния>

Три темы НИР Института на период 2002-2006 гг. зарегистрированы

во ВНТИЦентре с присвоением шифров государственной регистрации:

1. Биофизические основы функционирования природных экосистем (мониторинг,

эксперименты и модели). Гос. рег. № 01.200117939.

2. Закономерности трансформации вещества и потоков энергии в биотехнологических

системах и искусственных экосистемах, моделирующих природные процессы.

Гос. рег. № 01.200117941.

3. Физико-химические механизмы функционирования биолюминесцентных

систем. Гос. рег. № 01.200117940.

2002 году Институт биофизики СО РАН в рамках

данного направления Институт выполнял НИР по приоритетным направлениям

фундаментальных исследований Российской Академии Наук:

4.1.5. Экспрессия генетической информации в клетке в бесклеточных

условиях.

4.1.6. Механизмы действия ферментов и биотехнологические аспекты

их применения.

4.1.7. Биоэнергетика. Фотосинтез.

4.1.12. Действие физических факторов на биологические системы. Радиобиология.

4.1.13. Физиология и биохимия микроорганизмов; использование микроорганизмов

в биотехнологии.

4.1.14. Физиология растений. Фитобиотехнология.

4.1.15. Математические модели в биологии.

4.2.1. Структурно-функциональная организация водных и наземных экосистем;

динамика популяций и механизмы устойчивости сообществ.

5.2.1. Исследования и мониторинг состояния природной среды; ресурсы

морей России, Мирового океана, прогноз их изменений.

1.1. Важнейшие результаты 2002 года

В рамках утвержденных планов НИР по проблемам биофизики

экосистем и физико-химической биологии получены следующие важнейшие

результаты:

Клонирована кДНК, кодирующая Са2+-регулируемый фотопротеин

обелин из биолюминесцентного морского гидроида Obelia geniculata,

определена ее нуклеотидная последовательность, по которой восстановлена

аминокислотная последовательность белка. Показано, что среди исследованных

к настоящему времени Са2+-регулируемых фотопротеинов, обелин из

Obelia geniculata обладает наилучшими характеристиками как индикатор

внутриклеточного кальция. Получены кристаллы белка и определена

его пространственная структура с разрешением 1,8 A (Рис. 1). (гос.

рег. № 01.200117940, РФФИ № 02-04-49419а, лаб.фотобиологии, к.б.н.

Высоцкий Е.С.).Результат вошел в основные научные результаты СО

РАН 2002 года.

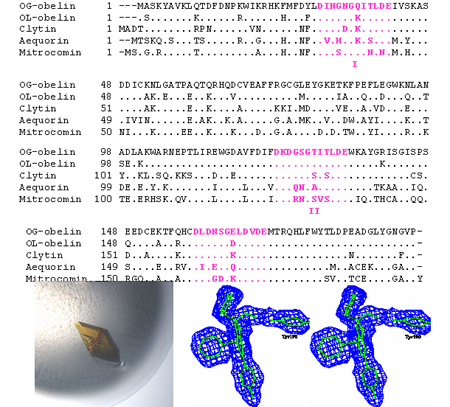

Рис. 1. Сравнение аминокислотной последовательности

обелина из Obelia geniculata (верх) с последовательностями других

Са2+-регулируемых фотопротеинов. Жирным шрифтом отмечены Са2+-связывающие

сайты фотопротеинов. Кристалл обелина, дающий дифракцию 1.8 A (слева,

внизу). Стерео изображение электронной плотности Tyr190 и целентеразина,

демонстрирующее наличие двух кислородных атомов в С2-позиции субстрата

(справа, внизу). Второй кислородный атом формирует сильную водородную

связь (2.39 A) с гидроксильной группой Tyr190.

Создана экспериментальная модель биологической системы

жизнеобеспечения (БСЖО) с высокой устойчивостью и степенью замкнутости

(более 95%) круговорота основных биогенных элементов (углерод, азот

и др.), а также водо- и газообмена, за счет <биологического сжигания>

несъедобных растительных отходов в почвоподобном субстрате (Рис.2).

Модель предназначена для ведения экспериментально-теоретических

исследований механизмов трансформации вещества и направленности

массообменных процессов в биотехнических системах и искусственных

экосистемах. (гос. рег. № 01.200117941, INTAS-ESA-99-0444, лаб.

управления биосинтезом фототрофов, д.б.н. А.А.Тихомиров, совместно

с лаб. экологической биотехнологии, д.ф.-м.н. Ю.Л.Гуревич и МЦ ЗЭС).

Рис. 2. Схема массообмена в экспериментальной модели

биологической системы жизнеобеспечения (БСЖО). Потоки веществ даны

в г/сутки. Контур водообмена в системе показан широкими стрелками.

Отдельно приведены величины потоков метаболитической воды.

Показано, что в зависимости от способа восстановления

субстрата бактериальной люциферазы - флавинмононуклеотида - соотношение

между количеством жирной кислоты, образующейся в ходе реакции, и

квантовым выходом в бактериальной биолюминесцентной реакции in vitro

может существенно изменяться. Это соотношение составляет 3:1, 5.6:1

и 92:1 моль/моль при фотовосстановлении, ферментативном и химическом

восстановлении флавинмононуклеотида, соответственно (Рис. 3). Результаты

подтверждают существование темновых путей окисления алифатического

альдегида в биолюминесцентной реакции и показывают, что этот путь

начинает преобладать при недостатке восстановленного флавина в реакционной

смеси. (гос. рег. № 01.200117940, лаборатория бактериальной биолюминесценции,

к.б.н Н.А. Тюлькова, совместно с аналитической лабораторией, к.б.н.

Г.С. Калачева).

Рис. 3. Молярное соотношение между квантовым выходом

(h?) и количеством образованной миристиновой кислоты (RCOOH) в биолюминесцентной

реакции при разных способах восстановления флавинмононуклеотида

(FMN). 1-фотовосстановленный FMN, 2-ферментативно восстановленный

FMN, 3- химически восстановленный FMN.

Определены нуклеотидные последовательности генов 16S

рРНК в зимних пробах бактериопланктона двух водоемов бассейна Енисея.

Обнаружены 16 новых массовых видов (клонов) бактерий (зарегистрированы

как новые в международном банке генетических данных EMBL [http://www.ebi.ac.uk]

под номерами: AJ320487, AJ320489, AJ344195 - AJ344208). Найдено

32 массовых вида некультивируемых бактерий, ранее обнаруженных в

оз. Байкал, озерах Альп, Аляски и Антарктиды. Полученные данные

свидетельствуют о глобальном распространении многих видов водных

бактерий, что не имеет аналогов среди других эволюционно более молодых

типов организмов (Рис. 4). Работа выполнена на базе Коллективного

центра секвенирования СО РАН. (гос. рег. № 01.200117939, лаб. экспериментальной

гидроэкологии, д.б.н. Гладышев М.И.). Результат вошел в основные

научные результаты СО РАН 2002 года.

Рис 4. Глобальное распространение некультивируемых

видов бактерий, обнаруженных из анализа генов 16S рРНК в евтрофных

водохранилищах бассейна Енисея.

|